ピロリ菌とは

ピロリ菌は大きさがわずか4/1000mmで、胃や十二指腸の粘膜に生息する螺旋状の細菌です。乳児期にヒトに感染すると言われています。ウレアーゼと呼ばれる特殊な酵素を産生して自身の周囲の酸を中和できるため、胃酸や胃液などの厳しい環境に耐え、胃壁に付着して感染し続けることができる細菌です。持続感染することで胃粘膜に慢性的な炎症が起こったり、胃壁の遺伝子が傷つけられたりすることによって、胃がん、胃潰瘍・十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎、鳥肌胃炎、胃MALTリンパ腫、免疫性(特発性)血小板減少性紫斑病(ITP)、H.pylori関連ディスペプシアなどの原因となることが分かっています。日本ヘリコバクター学会によると、ピロリ菌がいない胃から発生する胃がんは1%未満とされています。つまり、ほとんどの胃がんはピロリ菌と関連して発症すると考えられています。

ピロリ菌は大きさがわずか4/1000mmで、胃や十二指腸の粘膜に生息する螺旋状の細菌です。乳児期にヒトに感染すると言われています。ウレアーゼと呼ばれる特殊な酵素を産生して自身の周囲の酸を中和できるため、胃酸や胃液などの厳しい環境に耐え、胃壁に付着して感染し続けることができる細菌です。持続感染することで胃粘膜に慢性的な炎症が起こったり、胃壁の遺伝子が傷つけられたりすることによって、胃がん、胃潰瘍・十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎、鳥肌胃炎、胃MALTリンパ腫、免疫性(特発性)血小板減少性紫斑病(ITP)、H.pylori関連ディスペプシアなどの原因となることが分かっています。日本ヘリコバクター学会によると、ピロリ菌がいない胃から発生する胃がんは1%未満とされています。つまり、ほとんどの胃がんはピロリ菌と関連して発症すると考えられています。

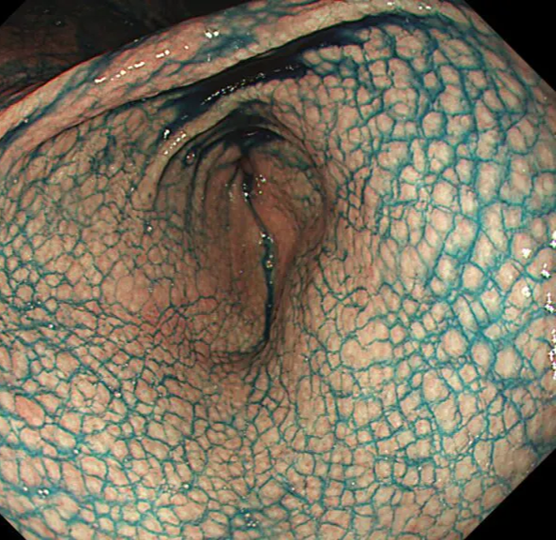

特に若い女性のスキルス胃ガン(鳥肌胃炎+未分化癌)においてもピロリ菌が関与していることが示唆されており、若いうちからの除菌療法が推奨されています。

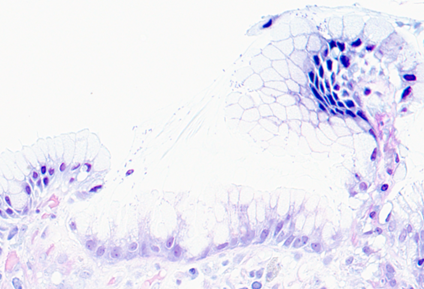

顕微鏡で見えるヘリコバクターピロリ(左:電子顕微鏡、

右:光学顕微鏡)

ピロリ菌感染による鳥肌胃炎

ピロリ菌に

関係する病気は?

ピロリ菌に感染すると、ほとんどの場合はピロリ菌感染胃炎(萎縮性胃炎)を発症しますが、この段階では特に症状は現れません。しかし、慢性胃炎の悪化や胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃過形成性ポリープ・胃MALTリンパ腫・免疫性血小板減少性紫斑病などの疾患が進行することで症状が現れることがあります。実際、胃がん患者のほとんどはピロリ菌に感染しているという調査結果もあり、ピロリ菌感染者の約5~6%が胃がんを発症するとされています。

ピロリ菌の除菌治療は、胃炎の進行や潰瘍の再発を防止する効果があります。また胃がん発生リスクに関しては、除菌した人では除菌しなかった人の約3分の1まで胃がんのリスクを下げることができます。そのため、日本では2013年からピロリ菌感染がある方の慢性胃炎に対して除菌治療が保険適用となりました。

ピロリ菌の感染について

感染経路については、以前は井戸水からの飲水などが指摘されていましたが、現在では5歳までの幼少期に両親や祖父母から経口感染(口移しや同じ箸で食べさせるなど)することが主な感染経路とされています。

日本人のピロリ菌感染率は上水道設備の向上や、ピロリ菌除菌治療の普及により急速に減少しており、2010年は60歳のピロリ菌感染率が80%だったのが、2030年には半分の40%程度まで減少することが予測されています。しかし一方で、10代~30代の若年層でも10人に1人はピロリ菌に感染していると報告されています。ピロリ菌の持続感染により萎縮性胃炎とよばれる慢性胃炎の状態になります。この萎縮がどの程度かによって胃がんの発生率も異なります。すなわち萎縮性胃炎が高度に進行した人ほど胃がんになりやすいのです。そのため単にピロリ菌感染の有無を検査するだけでなく、ピロリ菌による胃への影響や程度を評価するために胃カメラ検査を受けることがとても大切です。胃の症状がなくても、健診でピロリ陽性を指摘された方やバリウム検査で胃炎の可能性を指摘された方、親兄弟など親族にピロリ菌感染者がいる方などは、ぜひ胃カメラ検査とピロリ菌検査を受けると良いでしょう。

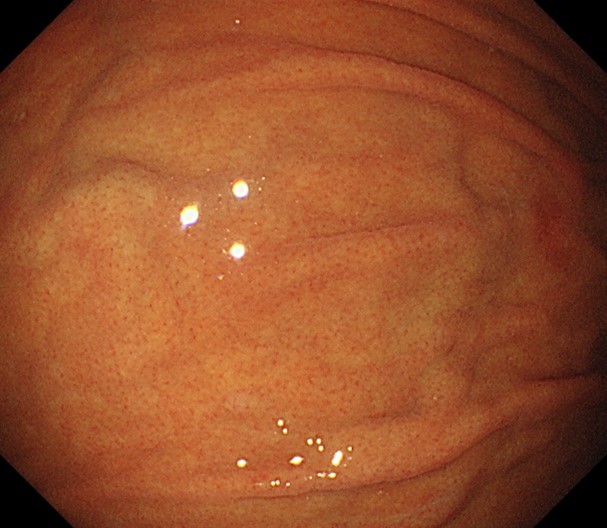

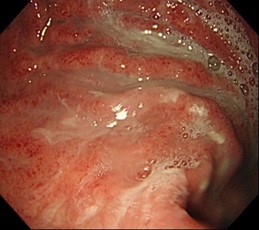

ピロリ未感染の胃(左)と

ピロリ菌に感染した胃(右)

ピロリ菌の検査方法

胃カメラ検査では、胃の細胞を採取して感染の有無を確認することができます。同時に胃がんの有無や胃粘膜の状態(萎縮性胃炎の程度)なども詳しく調べることができます。これにより、適切な治療方法を選択することが可能です。

胃カメラ検査では、胃の細胞を採取して感染の有無を確認することができます。同時に胃がんの有無や胃粘膜の状態(萎縮性胃炎の程度)なども詳しく調べることができます。これにより、適切な治療方法を選択することが可能です。

当院では内視鏡検査に加えて、血液抗体検査、便中抗原検査、尿素呼気試験などのピロリ菌検査も行っています。ご希望の方はお気軽にご相談ください。

ピロリ菌の

除菌治療について

現在では、内視鏡検査で萎縮性胃炎が確認された場合には、保険適用でピロリ菌の除菌治療を受けることができます。

現在では、内視鏡検査で萎縮性胃炎が確認された場合には、保険適用でピロリ菌の除菌治療を受けることができます。

ピロリ菌の除菌療法は、主に胃・十二指腸潰瘍や胃がんの発生リスクを減らす目的で行われます。この治療では、2種類の抗生物質と胃酸分泌抑制剤の合計3種類の薬を7日間服用します。除菌治療の成功確率は100%ではなく失敗することもありますが、現在は除菌治療の成功率が90%以上に向上しました。失敗する理由としては、抗生物質に対する耐性菌の存在や、処方箋通りにちゃんと薬を飲めない場合、などがあります。

また、初回の除菌治療が失敗した場合でも、抗生物質の組み合わせを変更して2回目の除菌治療を行うことができます。1回目と2回目の治療を合わせた場合、除菌の成功率は97%から99%程度となっています。2回目の除菌治療までは保険適用で受けられます。まれに2回の除菌治療で成功しない場合がありますが、その場合は3回目以降の除菌治療は自由診療となりますので、ご注意ください。

除菌治療薬の副作用について

除菌治療薬には複数の種類の薬が入っており、副作用が現れる場合があります。主な副作用は、下痢・軟便(5%以上)、味覚障害、肝機能障害、薬疹・発疹(0.1~5%未満)などです。除菌治療を始めて上記のような症状が出現した場合は、すぐに当院までご連絡いただき服用を中止すべきかご相談ください。

除菌治療の注意点

除菌治療の成功判定を行うために、薬の服用後に一定期間経過させる必要があります。通常、薬の服用終了後、約2ヶ月後に除菌判定の検査を実施しています。この期間を置くことで、より正確な結果を得ることができます。

除菌が失敗した場合の2回目の除菌治療では、メトロニダゾールという薬が使用されます。この薬は飲酒によって副作用が強く現れるため、除菌治療中は禁酒を厳守する必要があります。飲酒によって薬の効果が低下し、除菌成功率が下がってしまう可能性があるため、慎重な対応が必要です。

自己免疫性胃炎について

胃炎には様々な種類があり、ピロリ菌による慢性胃炎はそのうちの一つにすぎません。ピロリ菌に感染すると慢性的な炎症が胃粘膜に起こり、やがて胃の内側の組織が正常な形態を失い一部の機能が低下したり失われたりします。この状態は萎縮性胃炎と呼ばれ、ピロリ感染した胃に特徴的な所見なのですが、実はこの「萎縮」を起こす胃炎は他にもあり、それが自己免疫性胃炎と呼ばれる病態です。近年まであまりよく知られていなかった病態で稀な疾患と考えられていましたが、実はピロリ菌の除菌治療を2回以上失敗している方の中には自己免疫性胃炎が多数含まれている可能性があると言われています。萎縮はあるけどピロリ菌の感染がなく、自己免疫性胃炎では尿素呼気試験が偽陽性になることがあるので、気づかずに除菌治療をし続ける…いわゆる「泥沼除菌」に嵌るケースがあるのです。2次除菌まで失敗した方は、自己免疫性胃炎の可能性も考慮して、専門医を受診するのが良い場合があります。

その他の注意点

除菌治療にはペニシリンという抗生物質を使用しています。ペニシリンアレルギーをお持ちの方は、診察時に必ずその旨をお伝えください。ペニシリンアレルギーでも安心して除菌治療を受けられますので、医師にご相談ください。また高度の腎機能障害を抱えている方や透析治療を受けられている方も、事前にお知らせください。薬剤の用量を調整する必要があります。

ピロリ菌除菌治療を

終えられた方へ

ピロリ菌の除菌治療を受けたら、フォローアップを忘れずに受けましょう。日本ヘリコバクター学会のガイドラインでは、除菌後は胃カメラ検査などによる経過観察が必須であると提言されています。除菌後も依然として胃がん発生率は低くないので、定期的に検査を受けることが大切です。検査のフォローアップ間隔は医師とよく相談し決めましょう。